*本ページはプロモーションが含まれています。

■概要

こんにちは!

くろひよです!

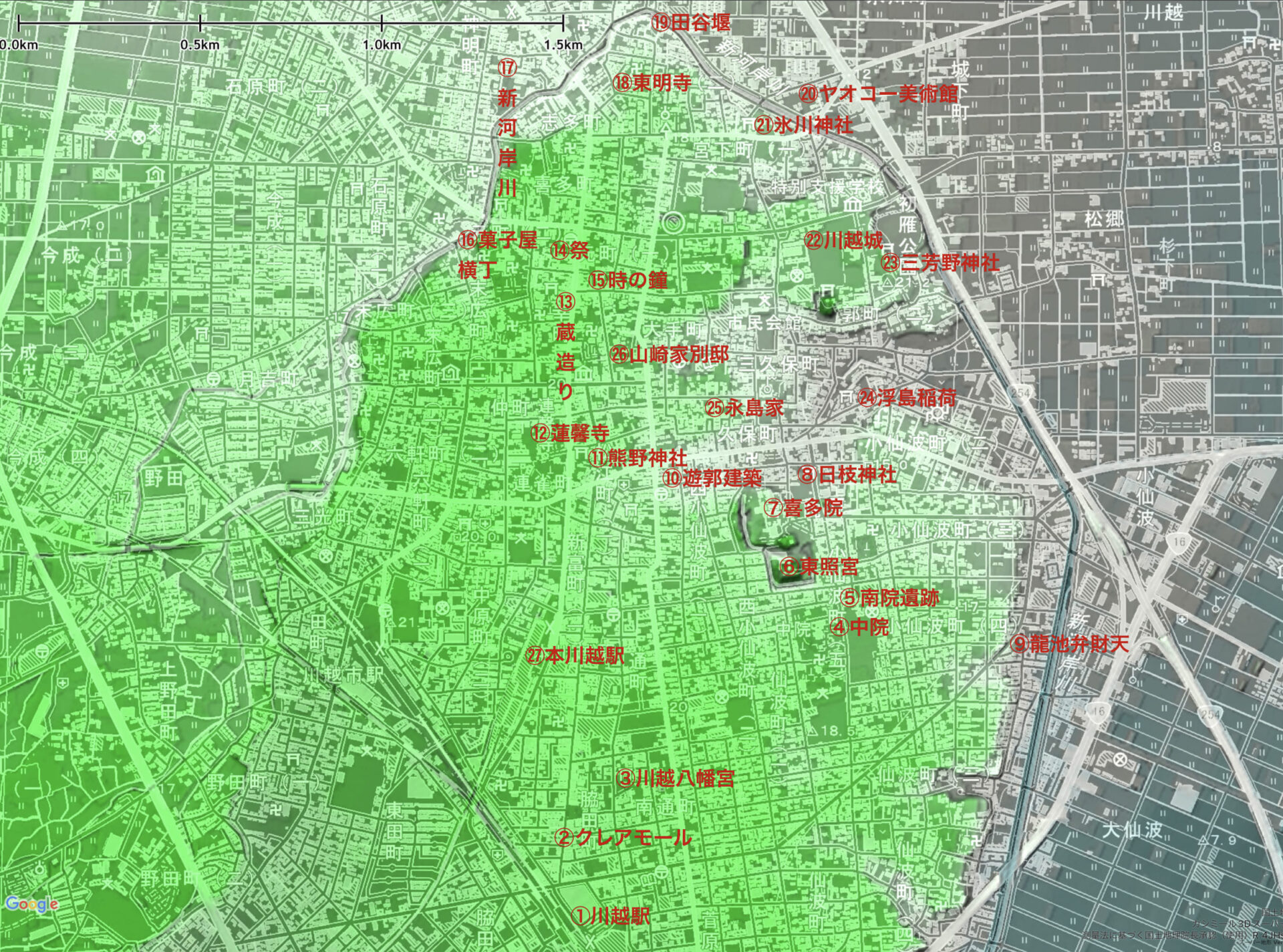

本日はメディアで取り上げられる機会の多い小江戸川越をご紹介!

観光客で賑わう関東の人気スポットです。

その理由の一つに、川越には、江戸・東京で失われてしまった江戸文化を多くとどめている点にあります。

川越をまち歩き目線で詳しくご紹介していきます。

✔︎ 川越に残る江戸城の建築とは?

✔︎ 川越の原型をつくり、川越氷川祭礼を奨励した知恵伊豆とは?

①川越駅

川越駅には、東武東上線とJR東日本が乗り入れており、最短26分で池袋駅から川越までを結ぶ交通拠点です。

大正3(1914)年、東上鉄道(東武東上線)は池袋〜田面沢(たのもざわ)間で運行開始。

当時は「川越西町駅」と呼ばれていました。

昭和15(1940)年、国鉄川越線(JR川越線)が開通し、現在の「川越駅」と名称が変わります。

駅からアトレの通路を抜け、クレアモール通りを北上していきます。

②クレアモール通り

川越駅と市内北方の市役所を結ぶ、南北に長い商店街通り。

かつては「西町通り」と呼ばれていました。

(「所沢街道」という古の道でもあります。)

地元百貨店・丸広が1964年に移ってから周囲は商業地域となりました。

埼玉県内の商店街通りでは、通行量が最も多いとされます。

通りを東へと逸れます。

イチョウ並木の美しい神社、川越八幡宮にたどり着きます。

参考)クレアモール

③川越八幡宮

川越八幡宮は、後一条天皇時代の長元3(1030)年、甲斐守・源頼信によって創祀されました。

長元元年(1028)、下総国の前上総介・平忠常は朝廷に謀反を企て、安房・上総・下総の3カ国を支配し武蔵国に攻め入りました(長元の乱)。

源頼信は、平忠常追討の倫旨を賜り、これを鎮圧。

無事の鎮圧に感謝し、九州の宇佐八幡宮より八幡伸(応神天皇、誉田別命)を勧請したのです。

神社の配置からすると、イチョウ並木とは逆側の東側が表参道です。

秋の川越まつりのときは、境内に南通町の会所が設けられています。

八幡宮を東へ。

川越工業高校、第一中学校を東へ進み、通りを北に向かいます。

まもなく、無量寿寺・中院の立派な門が左手に見えてきます。

参考)川越八幡宮

④中院

無量寿寺の子院のひとつ、中院(仏寺院)は、天長7(830)年に慈覚大師・円仁が創建。

永仁4(1296)年、尊海が、天台の顕教(法華経)や密教(真言秘密)の教えを広め、関東天台580余ヶ寺の本山に成長しました。

他に無量寿寺の有力子院には、北院=喜多院(仏蔵院)・南院(多聞院)があります。

現在では喜多院が有名ですが、中世においては中院が有力でした。

中世には、北院が中院に礫(つぶて)を打つなど確執がありました。

近世、喜多院に徳川家康の厚い信任を得た天海が現れます。

慶長18(1613)年、喜多院に関東天台宗法度が下されて関東天台宗の本山となりました。

中院は南院とともに、喜多院の支配を受けることになります。

寛永15(1638)年の川越大火により中院が全焼すると、跡地には仙波東照宮が造営されました。

翌寛永16(1639)年に、東照宮南側の現在地に移転。

中院が南院より南側に位置するようになったのです。

しだれ桜と言えば中院。

3月に入ると、美しく整えられた境内はしだれ桜を見物する人々で賑わいます。

参考)中院

⑤南院遺跡

中院を出て、北に向かうと石碑や石仏が敷き詰められた一角があります。

不気味な雰囲気。

ここにはかつての無量寿寺の有力子院の一つ、南院の遺構が残されています。

かつては道路を挟んだ北側の住宅地に南院の境内地がありました。

明治の廃仏毀釈により廃寺となり名残をとどめているのです。

交差点を北側に進みますと、左手には仙波東照宮の入口が見えてきます。

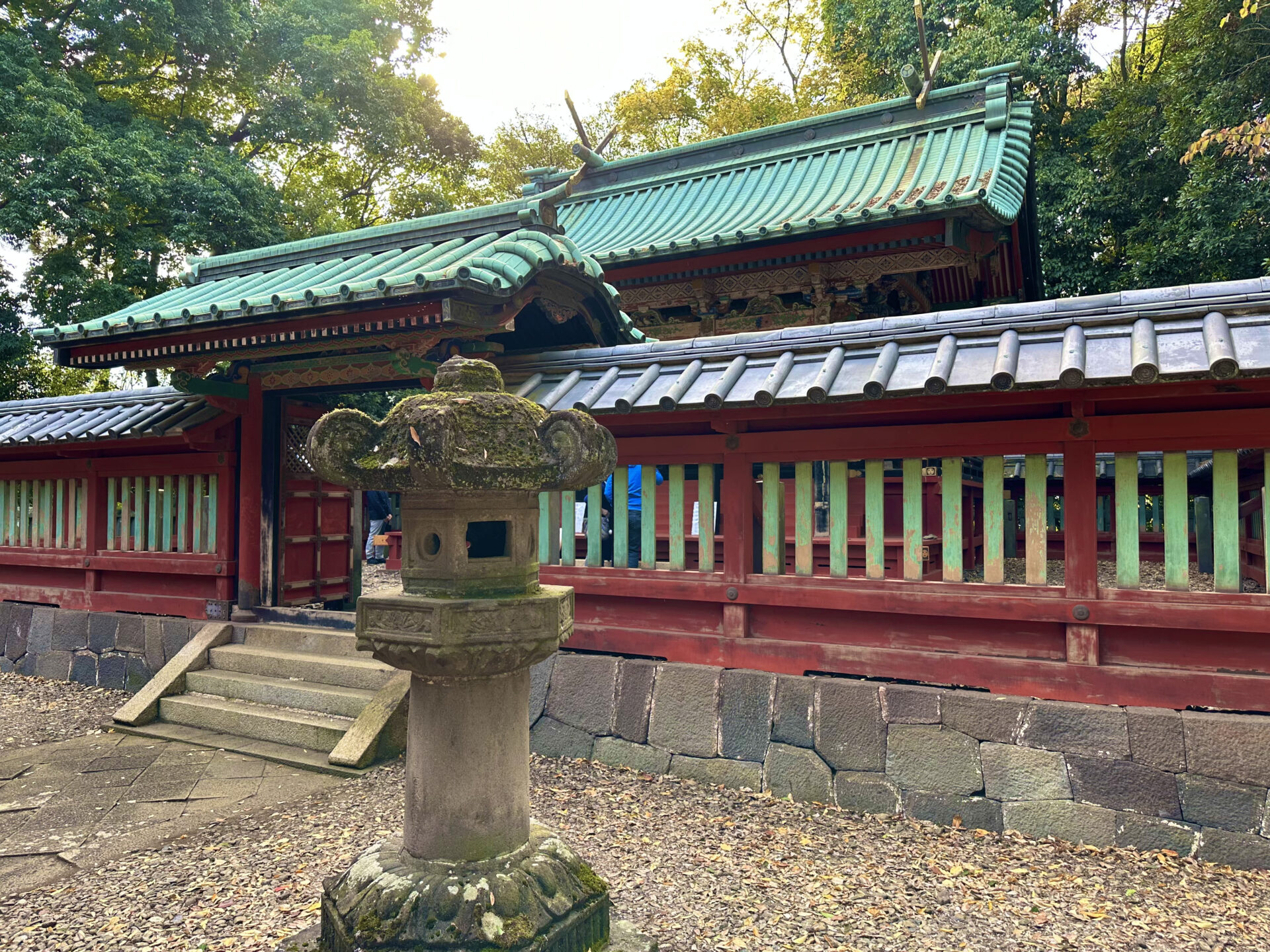

⑥仙波東照宮

元和2(1616)年、駿府城で徳川家康が死去。

駿河の久能山に埋葬されました。

その後、元和3(1617)年、日光山に改葬されることとなります。

その経路にあたる喜多院に、家康の遺骸が4日間逗留しています。

天海によって家康改葬の法要が行われたのです。

これを契機に寛永10(1633)年、喜多院境内に東照社が建立。

(後水尾天皇から東照大権現の勅額が下賜)。

これが仙波東照宮の始まりです。

しかし、寛永15(1638)年の川越大火で東照宮は焼失し、徳川家光は前藩主・堀田正盛を造営奉行とし再建を命じます(寛永17(1640)年に再建)。

堀田が奉納した石鳥居や、歴代藩主(松平信綱・柳沢吉保など)が奉納した26基の石灯籠が現存。

現在の東照宮の場所は、かつて無量寿寺・中院の寺域でした。

そのため、中院は南側の現在地に移転しています。

東照宮の周囲を見ると濠があります。

濠の残土で高い土塁を築き上げて社殿を設けたことがわかります。

建物内を見ていくと、拝殿上部には、岩佐又兵衛による「三十六歌仙絵」(寛永十七年六月十七日絵師土佐光信末流岩佐又兵衛勝以図、埼玉県川越東照宮扁額)が並べ飾られ、幣殿には、後水尾上皇の御宸筆勅額や、狩野探幽によるものとされる「鷹絵額」が置かれます。

そして本殿には、天海が彫ったという御神体・東照大権現像(徳川家康像)が安置されます。

(通常は建物内には入れません。)

岩佐又兵衛・自画像(MOA美術館より)

岩佐又兵衛(1578-1650)は、父が摂津国伊丹城主・荒木村重で、織田信長に攻略され、本願寺子院に隠れて成長したと云います。

信長没後、又兵衛は茶人として余生を送り、母の姓・岩佐を称し画家となり、土佐光信の末流と称していました。

その活動は京都・福井・江戸の三期に分けられ、「三十六歌仙絵」は江戸期の代表作。

洛中洛外図屏風・舟木本(東京国立博物館より)

有名な東京国立博物館の国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」は又兵衛の手によるものとされ、元和初年(1615)頃の作品とされています。

浮世絵の名人として、江戸浮世絵の開祖・菱川師宣と併称され、浮世絵の元祖とされる存在。

(戦国から江戸時代初期の文化人が多数登場する漫画「へうげもの」にも登場。)

仙波東照宮に接した場所に喜多院の境内があります。

⑦喜多院

天長7(830)年、淳和天皇の勅により慈覚大師・円仁が創建、無量寿寺と名づけられました。

元久2(1205)年兵火で炎上の後、永仁4(1296)年伏見天皇が尊海に再興させ、慈恵大師・良源(元三大師・角大師)を祀り、無量寿寺は関東天台宗の中心となりました。

しかし、戦国時代の天文6(1537)年、北条氏綱と扇ヶ谷上杉朝定の兵火で荒廃します。

慶長4(1599)年、慈眼大師・天海が、無量寿寺仏蔵院(北院。後に喜多院)の第27世法灯を継いだことで、潮目が変わります。

慶長16(1611)年11月、天海は徳川家康に接見し強力な後ろ盾を得ることに成功します。

寛永15(1638)年1月の川越大火により、現存の「山門(寛永9年建立)」を除き堂宇はすべて焼失してしまいます。

徳川家光は、堀田正盛に命じてすぐに復興にかかり、江戸城紅葉山の別殿を移築して「客殿」・「書院」・「庫裡」を再建しました。

これらは現在、《家光誕生の間》・《春日局化粧の間》・玄関として残っています。

江戸を焼き尽くした明暦の大火(明暦3(1657)年)。

これを免れた江戸城の書院建築が、川越に残されていることを知らない人も多いのではないでしょうか。

川越では江戸城を楽しむことができるのです。

東京都台東区上野 不忍池

東京の上野・不忍池、東側台地上にある東叡山・寛永寺。

寛永2(1625)年、天海によって江戸城の北東(鬼門)にあたる位置に創建されたのです。

寛永寺は、増上寺とともに将軍の廟所(家光・家綱・綱吉・吉宗・家治・家斉・家定・慶喜の廟)を営み、将軍みずからが参詣するほどで、関東のみならず全国の天台宗寺院を統轄する寺院となります。

寛永寺は1868(明治元)年5月15日、彰義隊の戦いで荒廃してしまいます。

東京都台東区上野 寛永寺・根本中堂(喜多院の本地堂を移築した)

寛永寺の危機に際し、喜多院の本地堂(現在の紋蔵庵の東側にあった薬師堂)が移築されます。

これが現在の寛永寺・根本中堂。

川越から江戸へと建物が移築されることもあったのです。

慈恵堂、多宝塔、慈眼堂、鐘楼門、仙波東照宮、仙波日枝神社など現存の建物についても、川越大火の後に相次いで再建されていきました。

喜多院境内にある五百羅漢。

538体の全て異なるポーズをしている羅漢像は見ていて飽きません。

天明2(1782)年から約50年かけて建立されたものです。

羅漢像に紛れて十二支の動物が隠されているので、探してみるのも楽しいでしょう。

参考)喜多院

東の山門を抜けると古墳が見えます。

天海の像の向こう側に古墳に立つ日枝神社があります。

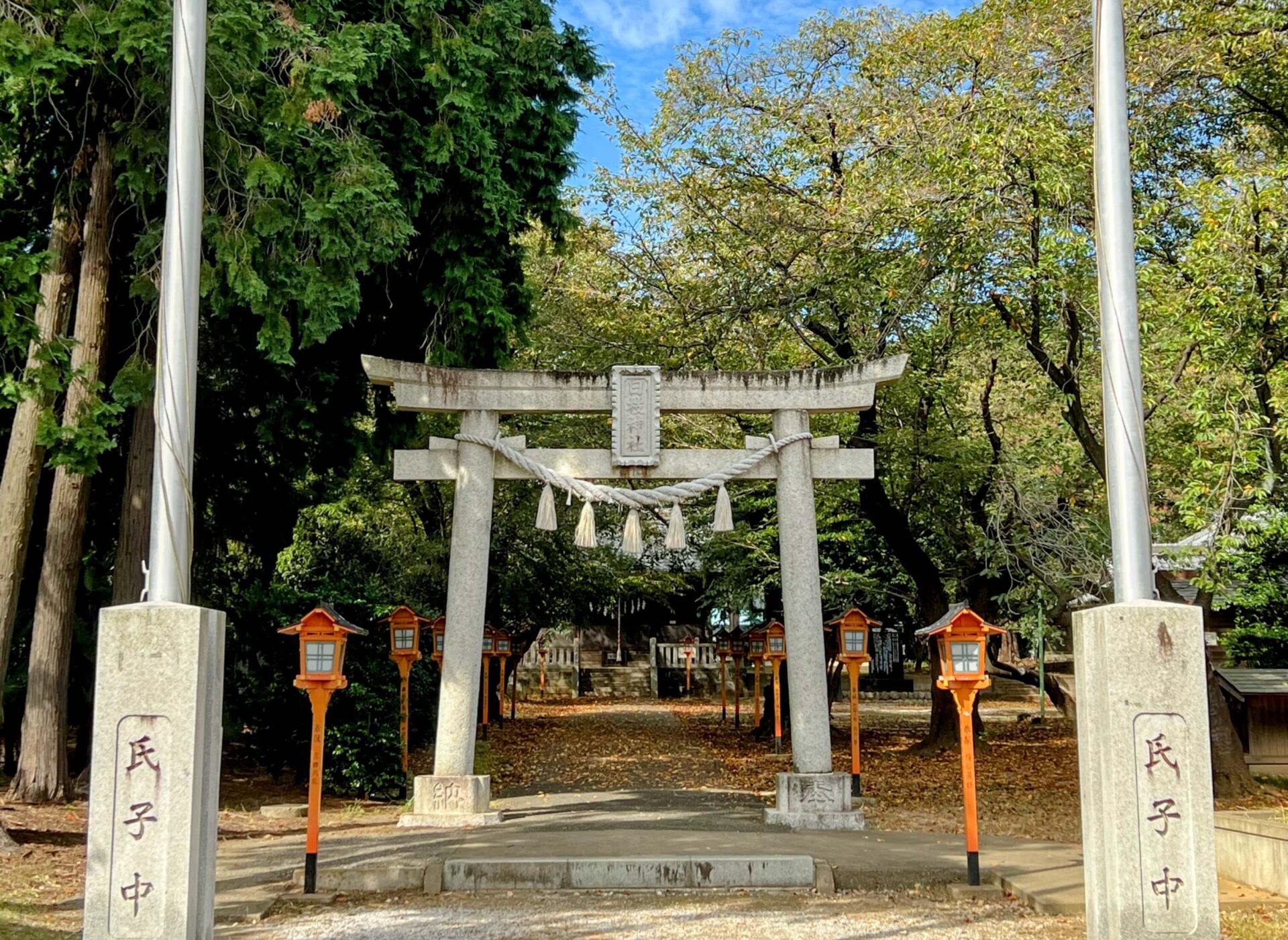

⑧仙波日枝神社

天長7(830)年、慈覚大師・円仁(最澄の弟子で『入唐求法巡礼記』の著者)が喜多院創建に際して、近江坂本の日吉大社を勧請しました(860年)。

仙波古墳群の上に立つため、喜多院の駐車場側から見ると境内が古墳の上にあることがうかがえます。

境内には、「底なし穴」と呼ばれる大きな穴があります。

物を穴に投げ入れると、500メートルほど離れている双子池(龍池弁財天。仙芳仙人が竜を祀った伝説の池)に物が浮かんだという伝説があります。

(今はどうなっているかというと...)

現在の赤坂日枝神社(江戸天下祭の一つ、赤坂日枝山王祭を主催)は、文明10(1478)年に、太田道灌が江戸城を築くにあたり、江戸城紅葉山に分祀したことにはじまると云われています。

上戸日枝神社 入間川左岸にある河越氏所縁の神社

しかし、赤坂日枝神社の由緒について、川越にはもう一つの説があります。

入間川左岸(西側)の河越館付近にある、上戸(うわど)日枝神社に伝わる説です。

後白河天皇は、永暦元(1160)年に皇居守護神である山王七社の神々を、比叡山東坂本の「日吉大社」から、京都の東山に迎えて「新(いま)日吉神宮」としました。

一方、平安時代末期に、桓武平氏の一門で秩父氏の流れを汲む河越氏は、河肥三十三郷を荘園として後白河法皇に寄進することで、自らは荘官として力を振うようになりました。

そして、河越の地に「新日吉山王宮(現在の上戸日枝神社)」を勧請しました。

同じく、秩父平氏の流れを汲む江戸氏は、貞治元(1362)年に江戸館を築いた際、河越氏の氏神である上戸の新日吉山王宮(山王権現)の分霊社を、江戸館の鎮守社として遷し祀りました。

これが赤坂日枝神社であるとする説です。

東京都千代田区 赤坂日枝神社 川越とは祭りとの縁も深い神社

それでは、勧請先である赤坂日枝神社自身はどう説明しているのでしょうか。

「当社は武蔵野開拓の祖神・江戸の郷の守護神として江戸氏が山王宮を祀り、さらに文明10年(1478)太田道灌公が江戸城内に鎮護の神として川越山王社を勧請し、神威赫赫として江戸の町の繁栄の礎を築きました。」と説明をしています。

両説を汲んだような説明になっています。

喜多院山門を出たら、東へまっすぐ続く道があります。

これを進み、交差点を南下すると緑に囲まれた池に到達します。

⑨龍池弁財天

喜多院が管理している龍池弁財天。

仙波日枝神社の「底なし穴」から双子池につながるという伝説の池は、この場所となります。

武蔵野台地東縁の崖にあたる場所であることから、豊富な湧水が湧き出し池を形成するとともに、東側の新河岸川へと流れこんでいます。

なお、すぐ北側に「小仙波貝塚跡」があります。

縄文海進(完新世初期の約1万年前から始まった温暖期の海水面の上昇で縄文時代に相当するため縄文海進と呼ぶ。約7000年前~6000年前に最盛期となり、海面は3~5m上昇)の頃、武蔵野台地東縁まで海が侵入していた名残が貝塚として残っています。

喜多院に戻ります。

北側の参道から西の路地を進んで行くと、古建築をいくつか見ることができます。

⑩遊郭建築

喜多院の北西側には、かつての遊郭街の風情を残しています。

1958年4月1日の「売春防止法」の施行以前に「赤線」と呼ばれた地域には、売春目的の特殊飲食店が集まっており、警察公認の売春が行われていました。

現在は地元でも人気の飲食店の建物として使用されています。

ここから北側の日高県道を渡り、「大正夢浪漫通り」へ向かいます。

このあたりは観光客に人気のエリア。

通りを北へと進みます。

北東角にドリス式の古代ギリシャ建築のような建物が見えてきます。

昭和3(1928)年竣工の《旧武州銀行川越支店》、現在の川越商工会議所の建物です。

設計者は、前田健二郎(1892-1975)。

日本橋高島屋を設計した建築家です。

通りを南に戻って行くと、西側に熊野神社の鳥居が見えます。

⑪川越熊野神社

天正18(1590)年に蓮馨寺二世・然誉文応(ねんよぶんおう)が、紀州熊野より勧請しました。

御祭神として、伊弉諾命(いざなぎのみこと)・伊弉册命(いざなみのみこと)・事解之男命(ことさかのおのみこと)・速玉之男命(はやたまのおのみこと)の四柱を祀ります。

正徳3(1713)年、然誉了鑑(ねんよりょうかん)は社殿を改築し、鳥居を石造りとしました(ニノ鳥居)。

大正11(1922年)、川越酉の市(12/3)が始まります。

足ツボの参道や輪投げなど、参詣者を楽しませる試みがあります。

参考)川越熊野神社

熊野神社の道路を挟んだ西側には蓮馨寺があります。

⑫蓮馨寺

蓮馨寺の成り立ちには、後北条氏が関わっています。

大道寺政繁(1533-90)は、戦国大名の北条氏康(3代)・氏政(4代)・氏直(5代)の3代に仕えた武将です。

天文6(1537)年、北条氏綱(2代)は扇谷上杉朝定を破って河越城を奪います。

同14(1545)年、扇谷・山内両上杉氏と古河公方の連合軍は、河越城の奪還を図って砂窪(すなくぼ)に陣をしきました。

翌15(1546)年の河越夜戦で北条氏康が勝利し、小田原北条氏の河越城支配が確立します。

このとき、北条氏は河越を直轄領とし、河越城城代に大道寺政繁を配置し、周辺に河越衆という家臣団を配置しました。

寺名の蓮馨大姉(れんけいだいし)とは、政繁の母親です。

蓮馨尼の発願により、甥の感誉存貞(かんよぞんてい)を第一世として蓮馨寺は始まりました(天文18(1549)年)。

なお、存貞は浄土宗大本山・増上寺の第十世にもなっています。

蓮馨寺は、浄土宗の重要事項を決めたり、僧侶の養成ができる関東十八壇林になっています。

釈迦の高弟ピンドーラ(おびんずる様)が鎮座。

境内では昔ながらの醤油団子を楽しめます。

参考)蓮馨寺

蓮馨寺からずっと北上していきましょう。

有名な蔵造りの建物が見えます。

⑬蔵造りの町並み

川越最大の観光スポット、蔵造りの町並み。

蔵造り(土蔵造り)が建ち並ぶ様は、かつての江戸の町並みを想起させ多くの観光客を引き寄せます。

【十ヵ町四門前郷分(じっかちょうしもんぜんごうぶん)】

川越の町の原型は、寛永16(1639)年に藩主となった松平信綱が築きました。

前年の大火復興にあたって実施した城下の町割によるものです。

「十ヵ町四門前郷分」と呼ばれ、商人町の上五ケ町(本町・高沢町・北町・南町・江戸町)と職人町の下五ケ町(下町・多賀町・鍛冶町・鴫町・上松江町)、養寿院(曹洞宗)・行伝寺(日蓮宗)・妙養寺(日蓮宗)・蓮馨寺(浄土宗)といった四ヵ寺の門前町、そして隣接する集落であった郷分町で構成されていました。

これら近世の川越の町が、現在の川越に影響を色濃く残しています。

松平信綱坐像 高村光雲作 平林寺所蔵

ここで改めて松平信綱(1596−1662)について。

伊豆守(いずのかみ)の官位を持ち、その頭のキレの良さから「知恵伊豆」と称された人物で、現在の川越の原型をつくった人物です。

信綱は川越藩主であると同時に、江戸幕府の老中首座であり実質的に日本国の宰相のような立場でした。

家光・家綱の二代の将軍に仕え、寛永10(1633)年老中に昇進。

最初は酒井忠勝(3代川越藩主)ら、ついで阿部忠秋らと老中として将軍に近侍しました。

軍役の制定と改訂、参勤交代制の制定、島原の乱の鎮圧、鎖国体制の完成、寛永の飢饉の克服と幕政の確立に尽力しました。

家光死後は幼将軍家綱を補佐して、慶安事件、明暦の大火などによる政情不安定を処理、玉川上水の整備と幕権の確立に貢献しました。

寛永16(1639)年から川越藩主として、寛永大火後の川越城再建と城下町整備、喜多院・仙波東照宮の再建、川越氷川まつりの奨励、新河岸川舟運の開設、治水事業、慶安総検地、野火止用水の開削と武蔵野開発、勧農の諸政策を行い、川越藩政の確立に大きな役割を果たしました。

📕明暦の大火への対応を迫られる老中兼川越藩主の松平信綱を描いた小説です。

さて、江戸時代から続くように見える蔵造りの町並み。

実のところ、ほとんどは明治期に建て替えられたものとなります。

明治26(1893)年、養寿院門前付近より出火した炎は、木造建築に延焼し町の4割を焼失させました。

このとき、焼失を免れた土蔵を見て、川越商人たちは、東京日本橋の町並みを参考に、日本伝統の耐火建築である「蔵造り(土蔵造り)」を採用することになります。

ただ単に蔵造りとするのではなく、重厚さや高さなど外観上の豪華さが競い合われます。

屋根の鬼瓦の背後にある棟の接合部分である巨大な影盛(かげもり)、軒下を段々とせりあげることで重厚さを演出する軒蛇腹(のきじゃばら)、水平瓦の継ぎ目につける印籠(いんろう)、段々の形状で耐火性の高い観音扉(かんのんとびら)といった意匠へのこだわりが見られるようになりました。

明治26年大火の延焼を免れた建物のひとつが、大沢家住宅(国指定重要文化財・1971年)。

これは江戸時代から現存する蔵造りで、寛政4(1792)年に近江商人・西村半右衛門による切妻造平入の建物です。

大火後に造られた蔵造りと比べると、シンプルですっきりとした印象です。

なお、当時川越商人が蔵造りを採用した理由には、同じく大火の多い東京での事情も関係しています。

明治14(1881)年に、日本橋・京橋・神田の主要街路及び運河沿い家屋への煉瓦・石・蔵造による路線防火が定められ、その他の地域へは瓦葺屋上制限について定めた「東京防火令」が発布されました。

これにより東京では、板葺・草葺などの木造家屋は取り壊されるか、蔵造・煉瓦造・石造に造りかえられました。

(余談ですが、これにより明治20年代の大火は減少しましたが、地震には弱く、大正12年の関東大震災では被害を受けることになりました。)

このことから、川越商人も東京の防火状況を把握していて、耐火性を高めるために蔵造りを選択するに至ったと考えられます。

参考)

一番街商店街

江戸東京の大火について

⑭川越まつり会館

川越氷川祭の山車行事は、江戸天下祭の様子を今に伝えています。

平成17(2005)年に国指定重要無形民俗文化財登録。

平成28(2016)年にユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」登録。

川越まつり会館では、常設で2台の山車が展示されています。

参考)川越まつり会館

⑮時の鐘

川越のシンボル《時の鐘》(3層16m)。

寛永4(1627)年から寛永11(1634)年に3代藩主であった酒井忠勝は、城内の太鼓櫓で時刻や火事など「非常」を知らせていたのに替えて、多賀町の天台宗常蓮寺に《時の鐘》を創建したのが始まりと云われています。

古鐘が壊れたため、承応2(1653)年に5代藩主・松平信綱が改鋳させました。

しかし音色が悪く、9代藩主・秋元喬知は入封後に前任地・甲州から鐘を持ってきました。

享保18(1733)年には火の見櫓が附設されています。

現在の《時の鐘》は、明治26(1893)年大火後、明治27(1894)年に再建されたものです。

このとき明治天皇による下賜金や、渋沢栄一・高田早苗などの寄付によりいち早く再建されました。

《時の鐘》のすぐそばにはスタバがあります。

スターバックスコーヒー川越鐘つき通り店は、鉄骨造りで埼玉県産のスギを使用した和風建築。

店舗の奥には庭園が広がりオシャレな空間を演出しています。

東京都中央区日本橋小伝馬町の十思公園 本石町の時の鐘

いまや《時の鐘》は川越のシンボルですが、当然ながら江戸には多く存在していました。

日本橋本石町時の鐘(中央区日本橋小伝馬町の十思公園にひっそり残る)は江戸で最初の時の鐘とされています。

市街地拡大とともに、浅草、本所、上野、芝、市ヶ谷、目白、赤坂、四谷などにも設けられました。

東京では姿を消し、遠く離れた川越に江戸の姿をとどめている一例です。

参考)時の鐘

蔵造りの町並みの北側に、かつて川越の中心であった「札の辻」という交差点にでます。

かつて高札が掲げられた町の中心地です。

ここより一本北側の路地に寄り道してみましょう。

昭和レトロな雰囲気が漂う狭い路地...

路地を進んでいきます。

ここは弁天横丁と呼ばれる路地で、かつて弁財天が祀られたことにその名が由来します。

昔は芸者たちの置き屋や飲食店が並んでいて、三味線の音が聞こえ、花街文化が存在していました。

ところが、時代の流れで賑わいが無くなり、空き家状態の長屋が放置される状態に...

しかし近年、地元NPO法人の川越蔵の会が中心となり再生プロジェクトが始まりました。

建物をリノベーションして店舗が入るようになりました。

特にハンドメイド作品が販売されるなど、ものづくりの発信地として生まれ変わりました。

札の辻に戻って、西側へ向かいます。

懐かしの菓子を楽しむことができる菓子屋横丁にたどり着きます。

⑯菓子屋横丁

明治初期に鈴木藤左衛門が、養寿院門前町で菓子製造を始めたのが始まりと云われています。

大正12(1923)年、関東大震災で東京が被災したことにより、菓子製造の供給を担うようになりました。

昭和初期には70以上の店舗を連ね、しそパン、千歳飴、金太郎飴、小豆ゼリーが販売されていました。

菓子屋横丁の西側に高沢橋があり、橋下には新河岸川が流れています。

この辺りを流れる川の部分は、かつて赤間川と呼ばれていました。

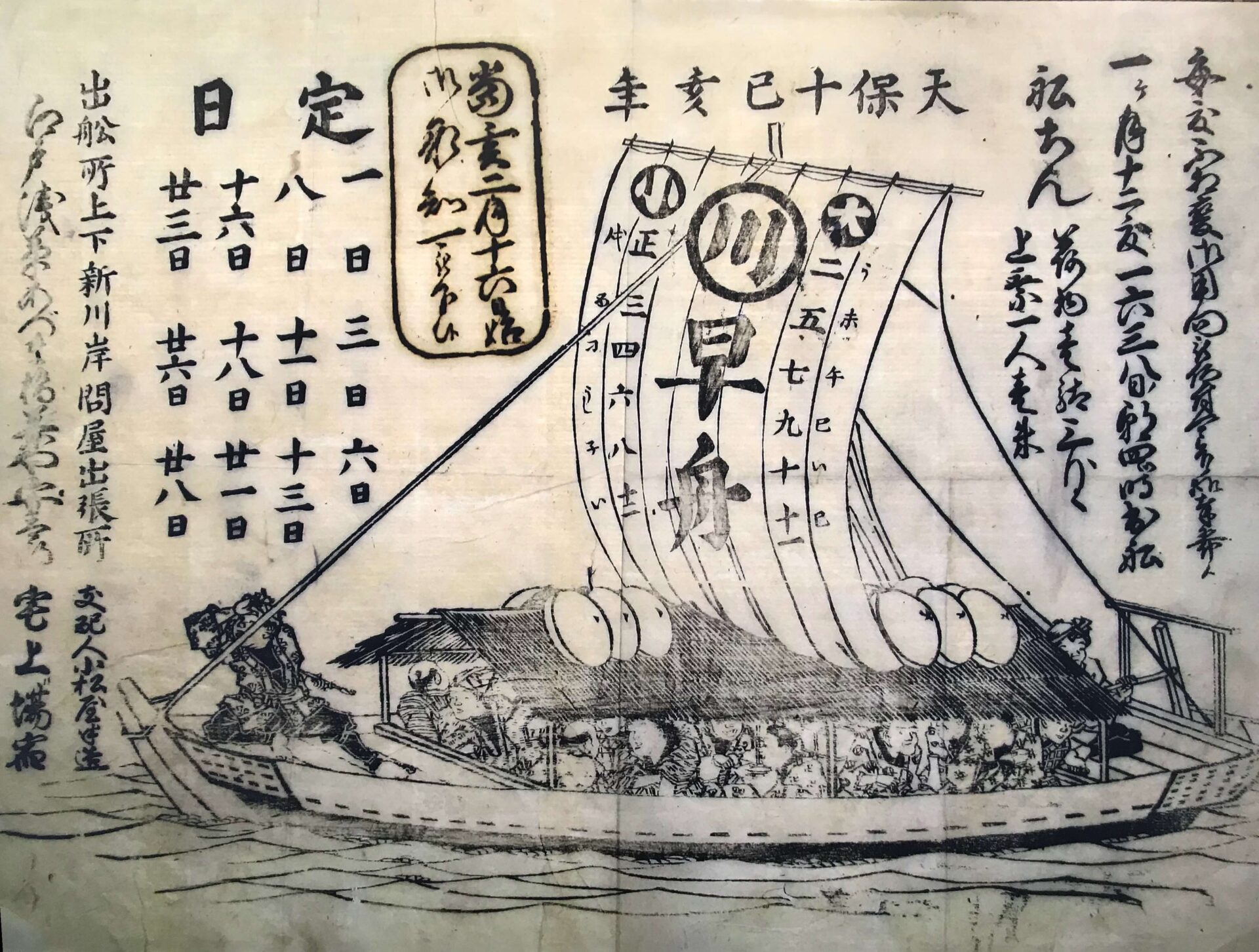

⑰新河岸川と新河岸川舟運

寛永15(1638)年の川越大火により、被害を受けた仙波東照宮や喜多院を再建するため、江戸から川越へ舟で再建資材を運ぶことになります。

翌年に藩主となった松平信綱は、後に川越五河岸(扇河岸、上新河岸、下新河岸、牛子河岸、寺尾河岸)と呼ばれる地域で江戸と川越の舟運整備(物流整備)に着手します。

扱われた物資として、川越からは、さつまいも、材木、絹織物、酒、醤油、木綿、炭などが運ばれ、江戸からは、油、砂糖、肥料、呉服、小物、鮮魚が運ばれました。

現在も建物が残る廻船問屋・伊勢安は、糠や灰などの肥料を扱っていました。

舟運は、天保2(1831)年に乗船の翌朝には江戸に到着する早舟が登場し、人の輸送が始まり、 川越にとっては一層、江戸文化を取り入れる原動力となりました。

(ちなみに江戸の浅草花川戸まで結んでいました。)

明治に入っても舟運は盛んで、急勾配の烏頭坂を避けるため、川越の町により近い仙波河岸が完成しました。

しかし大正期に入り、河川改修による水量の減少や鉄道の発展とともに、舟運は衰退し始め、昭和6(1931)年の埼玉県の通船停止令により新河岸川舟運の幕は閉じました。

新河岸川に沿って、寄り道しつつ氷川神社まで北上していきましょう。

⑱東明寺

一遍上人が開基した時宗のお寺。

天文15(1546)年、後北条氏の武蔵国進出を決定づけた両上杉氏との合戦、河越城の戦い(河越夜戦・東明寺合戦)の激戦地となった場所です。

⑲田谷堰(たやぜき)

昭和13年3月に竣工した田谷堰と田谷橋。

現在は新河岸川となっていますが、かつてこの場所は赤間川と呼ばれ、入間川右岸から取水し、流路はここより北上して東の伊佐沼へとつながっていました。

しかし、昭和初期の新河岸川の改修事業によって、赤間川と新河岸川が直結し、川越氷川神社から武道館、本丸御殿東側を南下していく現在の流路となりました。

この大規模な河川の付け替え工事によって、周囲の水量が激減してしまうため、農業用水を確保するために4つの取水堰が設けられました。

そのうち唯一現存しているのが田谷堰となります。

(その他は城下堰、小仙波堰、滝下堰。)

古い木製ゲートや、上流左岸には3つの取水口が残っています。

⑳ヤオコー美術館(三栖右嗣記念館)

関東165店舗のスーパーマーケットチェーンのヤオコー(1890年小川町で八百幸商店が創業)が、2012年に創立120周年事業で設立した美術館です。

建物は、伊東豊雄(プリツカー賞建築家)の設計です。

新河岸川を挟んだ迎えは、氷川神社の裏参道です。

この新河岸川沿いの誉桜はたいへん見事で、春には桜を背景に舟運が再現されています。

㉑川越氷川神社

武蔵野台地の北東端上に鎮座する氷川神社。

縁結びの神社として有名です。

素盞嗚尊・奇稲田姫尊・大己貴尊・手摩乳尊・脚摩乳尊を祀ります。

創建は、氾濫を繰り返した入間川を、出雲の簸川(ひのかわ)に見立て、大宮の氷川神社を勧請したと云います。

関東が徳川家の支配となり、文禄4(1595)年二月二七日、2代藩主・酒井忠利から寄進を受けたことを皮切りに、歴代藩主から寄進や社殿修造、崇敬を受けるようになりました。

現在の入母屋造の本殿は、天保13(1842)年に藩主・松平斉典が寄進し、氏子からの寄進を受け、嘉永2(1849)年に竣工しました。

名工・嶋村源蔵の江戸彫は、圧巻です。

源頼朝や源為朝など源氏の武将や、関羽や浦島など川越氷川祭の山車人形のモチーフが、本殿周りに精巧に彫り込まれています。

また、寛永14(1637)年に徳川家光が江戸城内に建立した東照宮の用材を、明暦2(1656)年に三芳野神社の外宮として移建していました。

その三芳野神社の外宮を、明治5(1872)年に移築したのが現社殿と伝えられています。

氷川神社といえば、秋の川越氷川祭(川越まつり)が有名です(例年10月3週目の土日)。

平成28(2016)年に山車行事がユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されました。

将軍上覧の江戸天下祭(神田祭:1706将軍上覧/赤坂日枝山王祭:1615将軍上覧)の伝統を受け継ぐ川越氷川祭。

慶安元(1648)年に5代藩主・松平信綱が、氷川神社に祭礼用具を寄進して祭礼を奨励し、慶安4(1651)年、神輿渡御が行われ本格的に始まりました。

(信綱が仕えた徳川家光(1604-1651)の喪が明けたタイミングとも云われています。)

享保3(1718)年に祭礼を描いた『氷川祭礼絵巻』(スペンサーコレクション)、文政9(1826)年の『川越氷川祭礼絵巻』では神幸祭の様子が描かれます。

また、天保15(1844)年の『氷川祭礼絵馬』では現在と異なる一本柱形式の山車の姿、文久2(1862)年の番附絵では、現在と同じ山車構造である南町や志義町の二重鉾江戸型山車の姿が描かれ、祭りの変遷がうかがえます。

明治維新後、江戸天下祭は、徳川幕府時代の象徴のひとつと見なされて衰退しました。

川越氷川祭は、かつての江戸天下祭の山車行事の江戸文化を残している点で貴重です。

参考)川越氷川神社

氷川神社の表参道から南へ坂を登っていきます。

川越城を目指します。

郭町の交差点を東へ進みます。

ここは既に、かつての川越城内の区画にあたります。

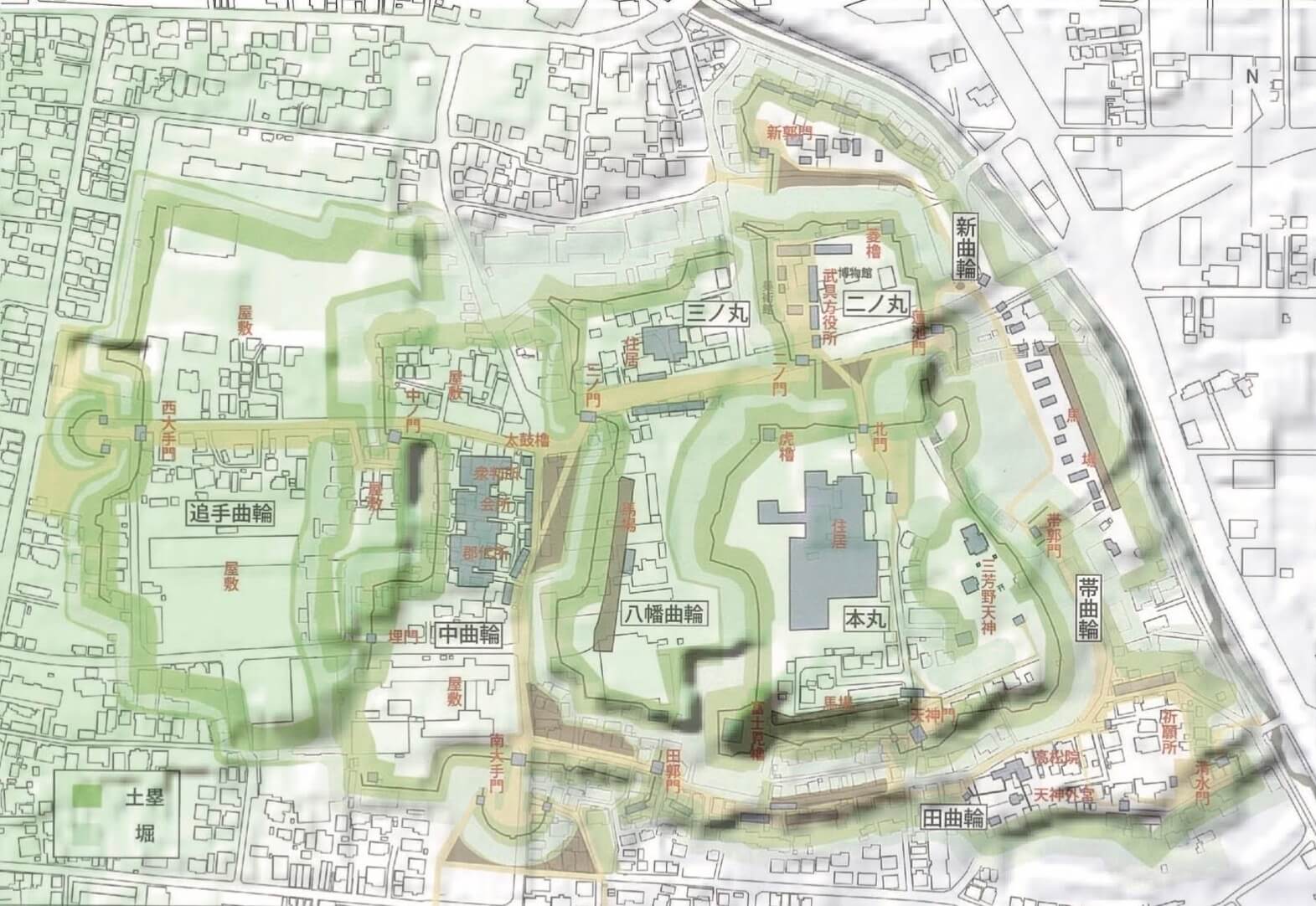

㉒河越城/川越城

長禄元(1457)年に扇ヶ谷上杉持朝の家臣、太田道真・道灌は、室町幕府と関東管領に対立する古河公方・足利成氏への備えとして、江戸城(千代田区)とともに河越城(中世は「河越」の文字をあてます)を築城しました。

河越城は、武蔵野台地の北東端にあり、北は赤間川や入間川、南は遊女川(よな川)、東は低湿地帯が広がる防衛に適した地形です。

標高18mほどで、ここより東は入間川が流れ込み、大宮台地までずっと低湿地が続きます。

北条氏康(小田原城天守閣所蔵模本品)

扇ヶ谷上杉氏の拠点でしたが、天文6(1537)年に北条氏綱により奪われ、後北条氏の武蔵における前線基地になりました。

この侵攻を阻むため、天文14(1545)年に関東管領・山内上杉憲政は、古河公方・足利晴氏、扇ヶ谷上杉朝定と連合して、砂久保に陣をしき北条氏の河越城を包囲しました(駿河の今川義元とも連携)。

籠城となり逆境の北条氏でしたが、翌年の河越城の戦い(河越夜戦)で、北条氏康は連合軍を打ち破ります。

これにより、扇ヶ谷上杉朝定は敗死、足利晴氏は下総国古河に逃れ、山内上杉憲政は上野国平井に逃れた後に長尾景虎を頼って越後に没落しました。

後北条氏の河越城支配、武蔵国支配が決定的になりました。

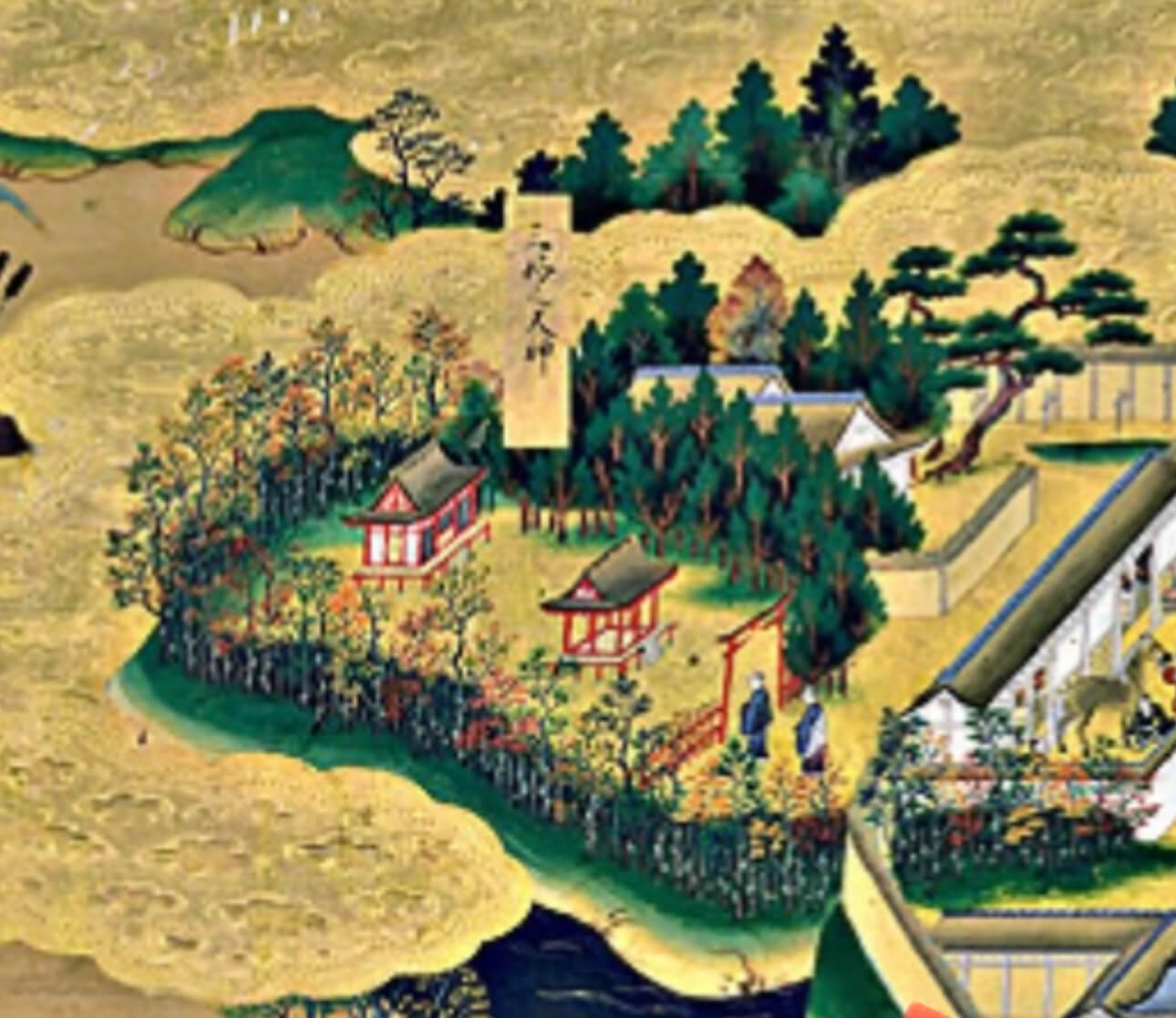

江戸図屏風(右隻第3扇中上 川越御城・川越御鞭打)国立歴史民俗博物館

現存する川越城の本丸御殿は、嘉永元(1848)年、16代藩主・松平斉典が造営したものです。

(江戸時代から残る東日本唯一の本丸御殿建築)

家老詰所には、かつての様子が人形とともに再現されています。

絵図を囲んで、家老が議論している様子。

その絵図は、品川台場の図面です。

川越藩は、嘉永6(1853)年のペリー来航後、相州沿岸警備を解かれ、高輪の今治藩邸を陣屋として、品川台場の第一台場警備を担当することになりました。

これを議論している場面を再現しているわけです。

現在の川越市役所前に、川越城の大手門がありました。

大手門から東の本丸御殿方向へ向かうときに、突き当たるのが中ノ門堀です。

大手門方向からの敵の侵入を阻むため、城壁側の法面は60度の強い勾配が設けられ、道も現在のように直線ではなく、堀に突き当たり迂回が必要になっていました。

寛永16(1639)年に松平信綱が城郭拡張整備を行った際に造られたと云われます。

本丸御殿の南西高台は、富士見櫓があった場所です。

(現在は櫓の建物はありませんが、高台には登れます。)

天守を持たない川越城にとって、天守代わりに機能したもので、天気が良ければ富士山やスカイツリーも視認できます。

本丸御殿の迎えの初雁公園には、三芳野神社があります。

㉓三芳野神社

祭神は素盞嗚尊・奇稲田姫尊で、菅原道真・誉田別尊を合祀している神社です。

参道は童謡「とおりゃんせ」の舞台として知られ、梅の木が植えられています。

明治維新までは川越城本丸の東、天神曲輪の内に鎮座していました。

当時は本丸御殿と天神曲輪との間に土塁があり、その一部は現在も残っています。

慶安2(1649)年、5代藩主・松平信綱が奉納した「三芳野天神縁起絵巻」(巻末詞書は林羅山。書は本阿弥光悦。画は勝田竹翁。県指定文化財)によれば、太田道灌が河越城を築いた際、城の鎮守として城郭内に創祀したとされます。

寛永元(1624)年に徳川家光が2代藩主・酒井忠勝に命じて社殿(本社・本地堂など)を再建し、翌2(1625)年に喜多院の天海が導師となり遷宮式が行われました(幕府直営社)。

寛永3(1626)年、林羅山(家光の侍講)は、嫡男・叔勝の病気平癒を祈願しています。

家光時代の「江戸図屏風」(国立歴史民俗博物館蔵)には、本丸の左方に朱色の「三好之天神」が描かれています。

その後、明暦2(1656)年に徳川家綱の命により、松平信綱が社殿を修造しています(明暦二年「別当乗海覚書」三芳野神社文書)。

木原義久が施工し、江戸城二の丸・東照宮本殿を移築し本殿とし、寛永拝殿との間に幣殿を設けた権現造としました(本殿の建物は明治5(1872)年に氷川神社に移築)。

幕府は、幕末まで仙波東照宮と同様に歴代川越藩主に命じて修造を行っています。

東京都千代田区平河町 平河天満宮

千代田区平河町の平河天満宮は、近世の社伝によると、太田道灌が河越三芳野の天神を勧請したと伝わり、赤坂日枝神社と同様、江戸と川越のつながりがうかがえます。

川越城の富士見櫓の通りを西へ抜けると、第一小学校があります。

学校前の南北道路にかつての南大手門が存在していました。

(学校の校門内に説明があります。)

また、ここから南東へ伸びる細い路地は、かつての馬出し跡と云われます。

南東方向へ向かうと徐々に高さが下がっていっているのがわかります。

㉔浮島稲荷神社

下がりきった場所には、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)を祀る、浮島稲荷神社が位置しています。

北の川越城の高台と、南の喜多院の高台の間にある谷です。

(このあたりは、久保町と呼ばれています。)

低地の湿地帯であったことから、清水が湧き出る沼「七ツ釜」や、「よな川」と呼ばれていました。

境内には池があるほか、社殿の裏側には水が湧いている形跡があります。

㉕永島家住宅

川越の武家地は、川越城西側の外曲輪内、西大手門北側から外曲輪北側堀外、南大手門南側に配されていました。

永島家住宅は、川越城の南大手門近くの侍町・三久保町(旧南久保町)に残る、江戸時代後期の武家屋敷です。

川越に残る武家屋敷は、ここだけだと思います。

後年に改築が行われているようで、純粋な近世の遺構とは言えないところが惜しいです。

庭園部分のみ土曜日に公開されています。

参考)永島家住宅

㉖旧山崎家別邸

旧山崎家別邸は、大正14(1925)年に川越の老舗菓子屋「亀屋」五代目・山崎嘉七氏の隠居所として建てられました。

「亀屋」は、初代嘉七が、安永元(1772)年頃に川越で上菓子製造業の亀屋清右衛門のもとで修行し、天明3(1738)年に暖簾を許され創業。

和菓子屋の多い川越でも歴史ある有名なお店です。

ちなみに、亀最中(かめもなか)こし餡がおすすめ。

建物は和洋折衷の様式で、庭には如庵の写しとされる茶室があります。

現在の庭には、昭和4(1929)年に川越へ訪れた大韓帝国最後の皇太子・李王垠(りおうぎん)殿下の手植えの松が残されています。

設計は、建築家・保岡勝也(1877-1942)が行いました。

保岡は、東京帝国大学で辰野金吾(日本銀行本店・東京駅を設計)に師事し、建築学を学びました。

卒業後は現在の三菱地所に入社し、同級生の曾根達蔵の下で働きました。

保岡は三菱一号館から始まる丸の内の赤煉瓦オフィス街(三菱8〜21号館)を完成させるとともに、鉄筋コンクリート造りを日本でいち早く取り入れるなどの成果を残しました。

三菱を退社し独立後、中小住宅に関心を持つようになり、旧山崎家別邸はその成果の一つでした。

保岡の川越での活動は他にも健在しています。

大正7(1918)年の《第八十五銀行本店》(登録有形文化財)は、保岡にとって川越での第二弾の建築。

ルネサンス様式にイスラム様式の縞模様アーチを取り入れた斬新なデザインは、川越の近代建築のシンボルと言えます。

昭和11(1936)年のイオニア式柱が印象的な《旧山吉デパート》も保岡の設計によるものです。

埼玉初の百貨店・山吉デパートが閉店するまで使用され、昭和51(1951)年からは丸広百貨店(当時は丸木百貨店)が使用していました。

一時期はキャバレーが入る時期もありましたが、今は歯科医院の建物になっています。

二つの建物は一番街に面しているため、比較的見つけやすいでしょう。

東京に残る保岡設計の建築としては、深川の清澄庭園にある数寄屋造り建築《涼亭》があります。

明治42(1909)年、英国のキッチナー元帥を迎えるため、三菱の岩崎家により建てられたものです。

㉗本川越駅

本川越駅は、蔵造りの町並みから最も近い西武鉄道新宿線の駅。

都心の高田馬場駅・西武新宿駅と直結しています。

その歴史は市内で最も古く、明治28(1895)年に、川越鉄道の「川越駅」として開業しました。

昭和15(1940)年に、鉄道省川越線開業に伴い、現在の川越駅が誕生したことで、「本川越駅」に改称されました。

ただでさえ「川越駅」、「川越市駅」、「本川越駅」と名称がややこしい上、駅の場所も近い状態。

さらに「昔の本川越駅は川越駅でした」とは、ややこしいですね。

📕市制施行百周年を記念して発刊された「東京人」川越特集。ディープで読み応えがあります。

■ 歩き終えて

今回は、関東屈指の観光地・川越を、江戸との歴史を絡めながら詳しくお伝えしてきました。

また数々の建築を紹介してきましたが、他にも多くの建築が残っています。

看板建築、擬洋風建築、セセッション建築などなど。

一日で回ることは可能ですが、なかなかハードです。

ゆっくり風情を楽しむなら、宿泊しながら見て回るのも良いかもしれません。

川越は知り合いを何度も案内している場所なので、実際にご案内したい場所のひとつです。

2022年に埼玉県ではじめて市制百周年を迎えました。

百周年記念誌が閲覧できるようになっていて興味深いです。

■ 行き方

東武東上線(池袋駅から約30分)orJR線の川越駅からスタート。

ゴールは西武新宿線の本川越駅(高田馬場駅まで約50分)。